김미지

KIM MI JI

2024.10.30 - 11.10

한걸음은 여러 걸음이었다—깊지 않은, 긴 밤

콘노 유키

한밤중에 우리는 늘 한-밤-중에 있다. 대낮에는 누구나 다 햇빛 아래 노출되어 있어서 그런지, 아무도 대-낮-중이라는 말을 쓰지 않는다. 이제 많이 어두워진 시간이, 이미 벌써 어두운 시간이 되었다. 이 시간이냐 그 시간이야 누가 물어본다면, 우리가 머무는 시간은 어둠으로 빼곡히 차 있다. 머리끝부터 발끝까지 차오른 어둠 속에서, 그렇다고 어둠에만 집중할 수도 없다. 내 위치를 잘 파악하지 못할 뿐만 아니라 가다가 잘못 디뎌 넘어질 수도 있다. 넘어진 나를 누가 찾기에는 어둠이 먼저 넘어져야 할 것이다. 그렇게 시간이 지나, 날이 밝아진다. 언제나 오는 새벽의 여명은 희망과 평범함이 단결되어 나를 찾아온다. 내가 후자에서 전자를 적극적으로 찾는다면 그것은 희망이 되는 것이겠지만, 늘 찾아오는 밝음이 그다지 반갑지 않을 때도 있다. 그렇게 하루가 다시 시작해 버리니.

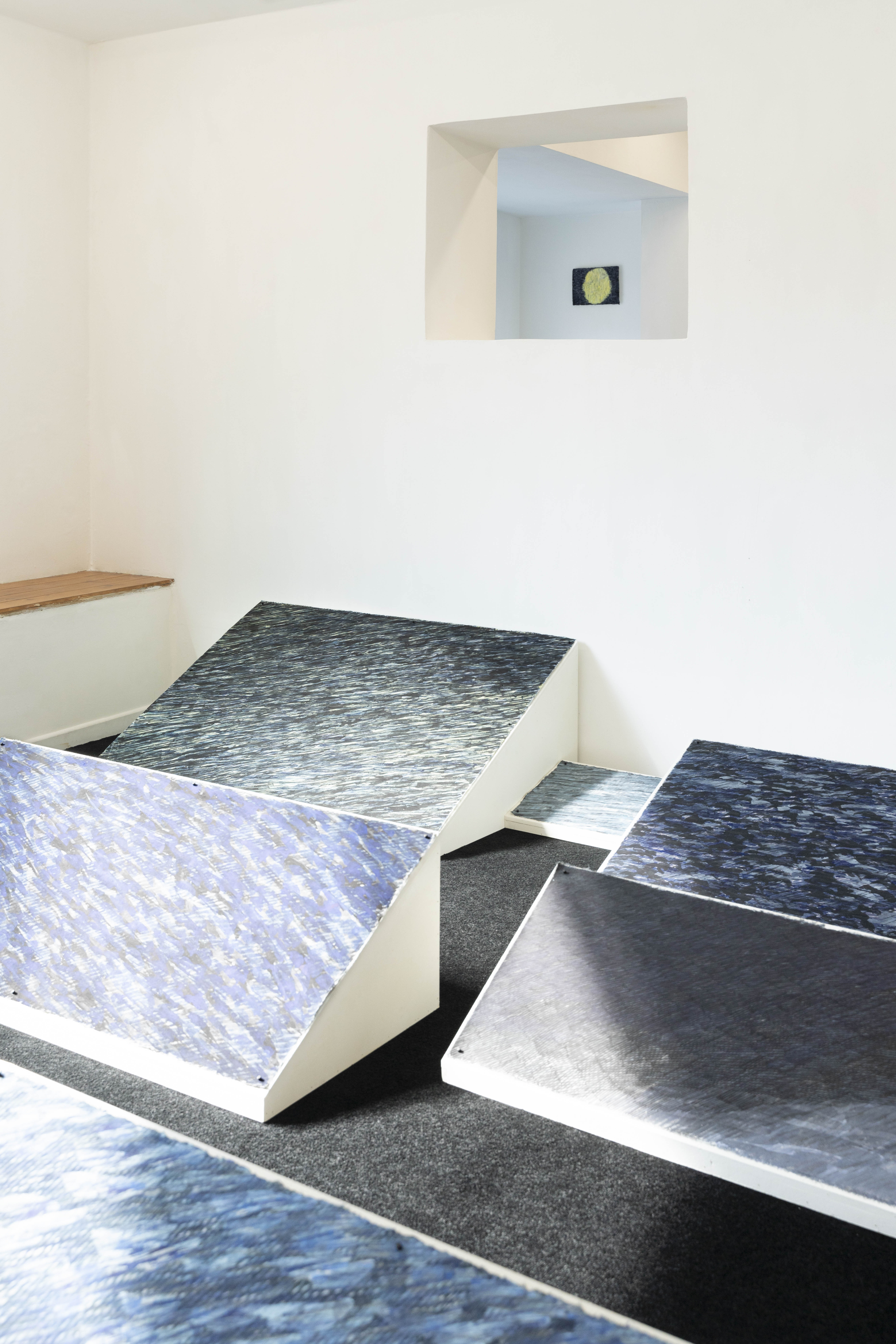

어둠을 걸을 수 있음이 곧 어둠을 걷을 수 있음이 되려면, 발걸음 하나 하나에 집중해야 한다. 잠잠한 걸음이 잠잠한 흐름을 만든다. 밤의 탄천에서 김미지가 걷던 길과 생각에 잠기던 시간이 발걸음에 담겨 《긴 밤 그림자》까지 오게 되었다. 긴 밤은 김미지에게 깊은 고민을 스스로 정리하는 과정으로 풀이된다. 그에게 걷기란, 막막함과 헤아릴 수 없는 깊이로 부닥친 경험을 내적으로 정리하는 과정이다. 한 걸음은 여러 걸음이 되었다—어둠 안에서 비록 잘 안 보였을지라도. 한 번 그린 선은 여러 선이 되었다—하나의 화면처럼 보일지라도. 막막함의 목표를 향하지 않고 차근차근 걸음을 지금 있는 곳에서 내디딘다. 긴 밤의 그림자는 허공에 드리워지지 않는다. 작가의 시선은 땅을 보고 한걸음마다 집중한다. 이 한밤중에도 풀들이 기지개를 켜고, 흐르는 물은 언제나 나에게 흘러오듯이 작가는 선을 그린다.

고백하건대, 밤에 시야에 들어오는 것은 그렇게 많지가 않았다. 뭔가를 봤다고 하기에, 밤은 깊고 어두컴컴했다. 그 속을 걷는다. 낮에 걷는 것보다 훨씬 그 무엇도 안 보일 때, 걷고 머무는 일만큼 우리에게 중요한 것도 없지 않을까. 어둠을 걸어가는 길도, 밝음으로 나아가는 길도 실은 단조롭지 않았다. 짧다고 하면 짧은, 길다고 하면 기나긴 길—여러 선들, 손의 움직임, 그리고 걸음이 새겨지듯 거기에 있다. 멀리까지 힘 있게 외치진 못하더라도, 한 획 한 획 잔잔하게 담긴다. 힘이 실릴 정도도 다르고, 굵기도 다른, 심지어 겹쳐서 색이 짙어진 정도도, 남은 안료의 질감도 선마다, 화면마다 다르다. 실선을 엮어가듯 이어가는 과정은 그 하나하나에 발자취를 새겨넣는다. 단순한 반복은 옆, 그 곁, 그리고 자신을 돌보는 시선이 되어 돌아온다—어디서부터? 저 멀리 깊은 곳에서부터.

다시 돌아와—어둠 속에 우리는 걷고 있다. 다행히 넘어지지 않았고, 발걸음은 그 다음 발걸음을 만들어낸다. 그 다음의 발걸음이 또 발걸음을 만들고, 또다시 발걸음을 만든다. 한걸음은 여러 걸음이었다. 단순하고 무엇이 다른지 솔직히 알 길이 없지만, 여러 걸음 덕에 나는 앞으로도 뒤로도 갈 수 있었다. 걸음의 좋은 점은 그것이다. 내가 가는 방향과 내가 지나온 방향을 그때만큼은 알 수 있다는 점에서. 낮에는 내가 가는 방향과 내가 지나온 방향이 너무나 명확히 설정된다. 명확한 방향 감각은 방향 상실, 현기증을 야기한다. 앞이 곧 미래가 되고, 뒤가 곧 과거가 될 때, 시야는 오히려 근시안적으로 된다. 그럴 때마다 우리는 걸음 하나하나에 신경을 써야 할 것이다. 어둠은 이 짧은 걸음 하나하나를 받아들여 준다. 그러면서 그 사람에게, 그 사람을 통해서 어둠이길 그만둔다.

어둠을 걷는 일이란 어둠을 걷는 일이다. 한밤중 탄천을 걷던 김미지의 발걸음은 언제나 늘 똑같이 오는 새벽을 기다리기만 하지 않는다. 보이지도 않지만, 그러기에 더더욱 보게 되는 곳. 도래할 날, 대낮에 받는 시선을 피하고, 그림자에 집중한다. 깊은 밤은 비로소 그때 긴 밤이 된다. 낮은 데서 시작하는 걷기—내가 넘어지지 않도록 상상적 미래가 넘어지게 만들기. 밤의 탄천에서 걷던 한걸음은 나를 위한 위로의 길을, 어둠을 통해서 어둠을 걷는 길을 그려나간다. 한걸음이 한걸음을 따르고, 그림자가 길게 드리워진다—태양 없이. 나를 내 머리부터 발끝까지 스스로 바라보며.